Article rédigé par Thibaut GARÇON - MKDE

Introduction

Le football est le sport le plus populaire au monde. Plus de 260 millions de personnes le pratiquent activement et les bienfaits pour la santé de cette activité sportive ne sont plus à démontrer. En effet, le football a des effets positifs sur la fonction cardiovasculaire, la composition corporelle et la forme neuromusculaire.

Selon le rapport 2016 de la FIFA, plus de la moitié des 38 millions de joueurs officiellement enregistrés appartiennent à la catégorie des jeunes de moins de 18 ans. Bien que le football chez les jeunes semble être un sport sain et relativement sans « dangers », les joueurs adolescents sont constamment exposés à des risques de blessures. En effet, le football est un sport de contact caractérisé par des activités de haute intensité telles que les sprints, les sauts, et des changements de direction qui pourraient augmenter la prédisposition des joueurs aux blessures. Les traumatismes chez les jeunes athlètes peuvent avoir divers effets secondaires, tels que l'abandon, l'altération du processus de développement, des séquelles à long terme et un impact économique sur le système de soins de santé. Il est donc essentiel de comprendre les données épidémiologiques et les facteurs de risque qui sous-tendent le mécanisme de ces blessures.

L'acquisition d'une telle connaissance nécessite une analyse complexe en raison des nombreux éléments qui peuvent déterminer la survenue d'une blessure. Dans la littérature, de nombreux facteurs de risque liés aux blessures sont généralement classés en 2 catégories :

Facteurs extrinsèques (par exemple : la charge d'entraînement, la surface de jeu …)

Facteurs intrinsèques (par exemple : la force, l'âge, le sexe, les blessures antérieures …)

Ajoutés à cela, et contrairement aux adultes, les jeunes athlètes traversent, au cours de leur maturation biologique, une période de leur vie caractérisée par des changements rapides au niveau de la libération d'hormones, de la taille, de la composition de leur corps, ou encore de leur contrôle neuromusculaire. Tous ces facteurs font que les jeunes joueurs de football sont fortement prédisposés au risque de blessure.

L’objectif de cet article est de décrire quels sont les principaux facteurs de risques chez les jeunes athlètes sportifs (masculins et féminin) pratiquant le football, de comprendre les blessures les plus couramment retrouvées et ainsi pouvoir mettre en place des stratégies de prévention efficaces.

Épidémiologie

Bien que le football soit généralement considéré comme un sport sûr, les blessures chez les jeunes joueurs de football peuvent avoir de graves conséquences. L'introduction de déclarations de consensus internationales a permis d'améliorer la qualité des études (définition des blessures, définition de la gravité, types de blessures enregistrées).

Ces données nous permettent d’avoir un regard complet sur les « profils » de blessure que l’on retrouve spécifiquement dans la pratique du football. L'intérêt pour l'analyse des blessures chez les jeunes footballeurs a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. En effet, de nombreuses pathologies retrouvées chez les jeunes sportifs peuvent être délétères à long terme sur la performance et le succès à haut niveau. C’est pourquoi les scientifiques sont de plus en plus conscients des enjeux à comprendre ces blessures et des mécanismes complexes de la pratique du sport pendant l’adolescence.

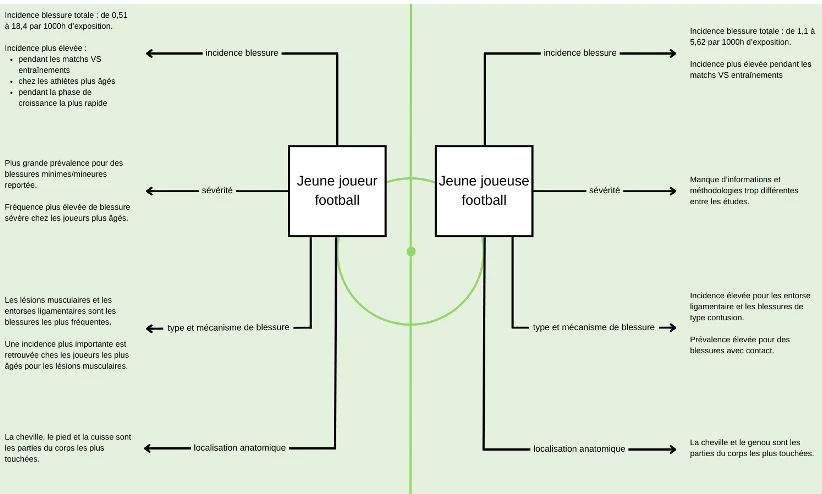

Dans leur papier publié en 2023, Mandorino et ses collaborateurs nous font la synthèse des données épidémiologiques sur :

L’incidence

La sévérité

Le type et le mécanisme

La localisation

, des blessures chez les jeunes athlètes féminines et masculins, dont les données sont synthétisées dans le schéma ci-après.

Résumé des principaux résultats de l’étude épidémiologique de Mandorino et al. (2023), traduit et adapté par Neuroxtrain (Crédits image : Neuroxtrain)

La poussée de croissance représente une période de grande vulnérabilité chez les jeunes footballeurs masculins. Les joueurs de football masculins semblent être plus enclins aux lésions musculaires et aux entorses ligamentaires, en particulier au niveau de la cheville et de la cuisse. Les joueuses souffrent quant à elles davantage d'entorses ligamentaires au niveau de la cheville et du genou. Les blessures graves sont moins fréquentes, mais ont tendance à augmenter chez les joueurs plus âgés.

Facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques

Facteurs de risques intrinsèques

Dans leur même étude, Mandorino et ses collaborateurs ont identifié plusieurs facteurs de risque intrinsèques :

Contrôle neuromusculaire

Facteurs physiologiques et psychologiques

Facteurs biologiques et anthropométriques

Blessures antérieures

Compétences techniques et tactiques

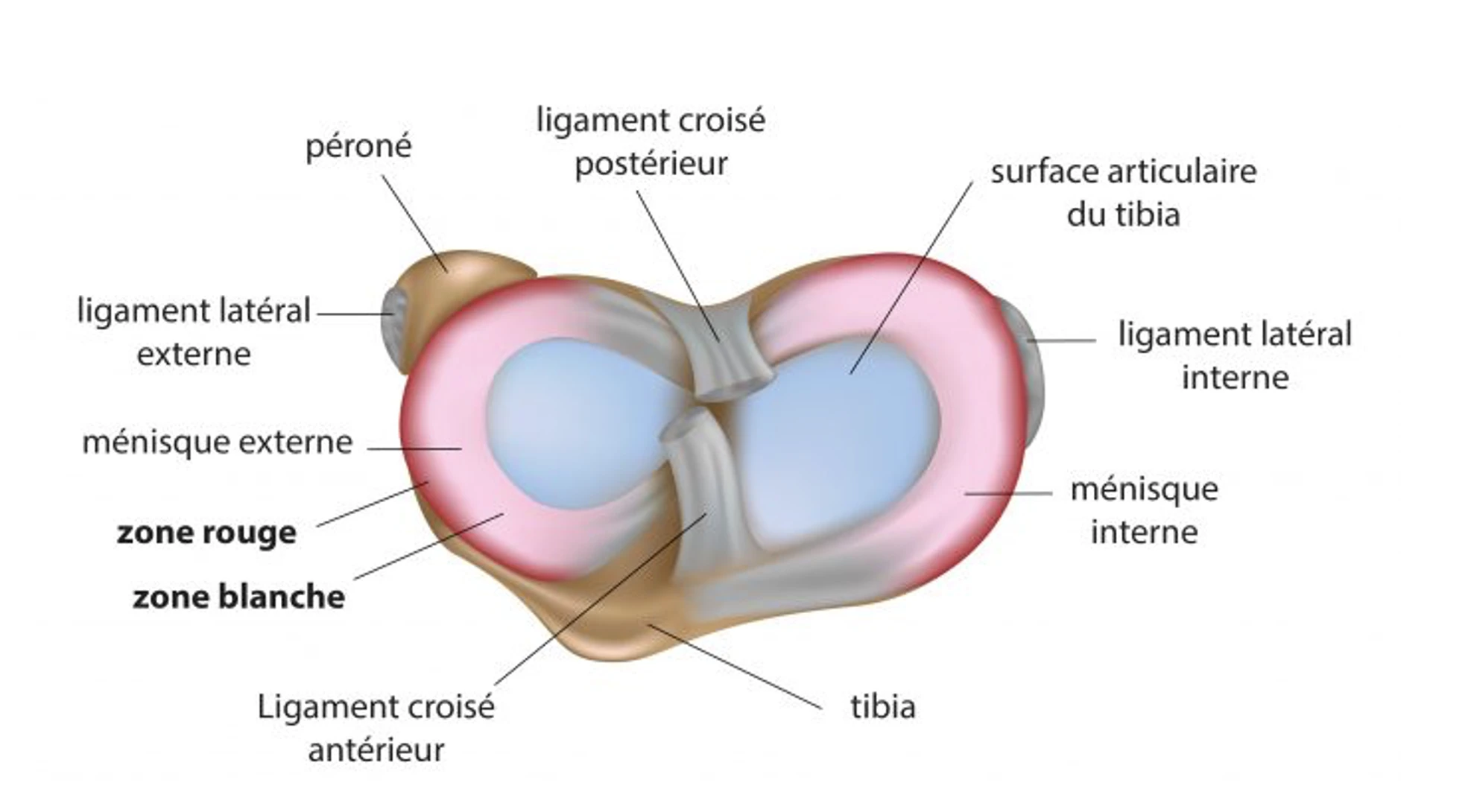

Différents tests existent afin de détecter les dysfonctionnements neuromusculaires. Certains auteurs identifient une association entre un faible score SEBT (test d’équilibre) et un risque d'entorse de la cheville par exemple. Si l’on regarde l’impact d’un valgus dynamique, il semblerait qu’il semble être un facteur de risque avéré uniquement chez les joueuses post-ménarches (période après les premières menstruations). En effet, chez la fille, les modifications du cycle menstruel auraient un impact sur la structure des ligaments, la concentration en œstrogène pendant cette période étant élevée.

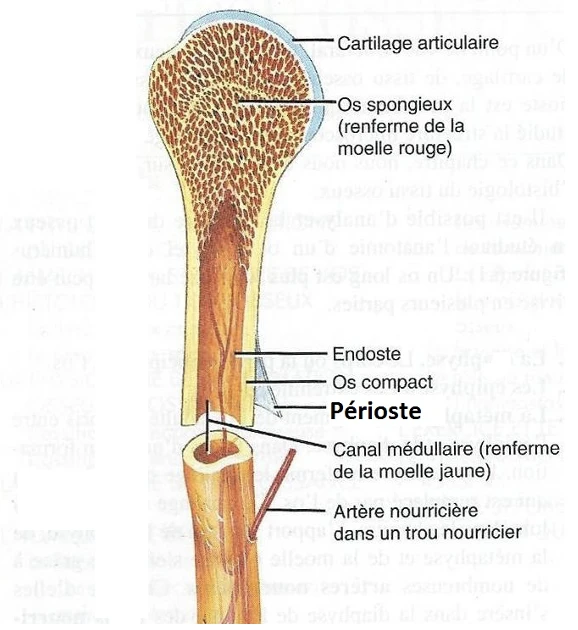

Pendant leur « pic » de croissance, on observe des changements au niveau des jonctions muscle-tendon, des ligaments, du cartilage et de la densité osseuse. Cette augmentation entraîne une certaine vulnérabilité des tissus ainsi qu’une altération des performances motrices. Associées à une augmentation concomitante de la charge d'entraînement, ces modifications pourraient expliquer l'incidence plus élevée des blessures à ces âges. De plus, la plupart des études s'accordent à dire que ni la taille ni l’indice de masse corporelle ne sont associés à un risque de blessure plus élevé.

Outre les réponses physiologiques, il est important de surveiller la sphère psychologique. En effet, un niveau élevé de stress de vie perçu ou encore des niveaux élevés d'événements de vie sont identifiés comme des facteurs de risque de blessure. Par conséquent, les entraîneurs doivent être en mesure de créer une atmosphère de motivation positive, réduisant la perception du stress de la vie des joueurs. Le stress peut augmenter la tension musculaire et altérer le contrôle moteur, entraînant une plus grande prédisposition aux blessures.

Les joueurs dotés de bonnes capacités techniques et tactiques (et donc un contrôle moteur plus efficace), sont plus impliqués dans le jeu et donc plus exposés aux tacles et aux duels. C'est pourquoi il est important de promouvoir une politique de fair-play et d'encourager l'application et le respect des règles afin de garantir un environnement de jeu sain.

Facteurs de risques extrinsèques

Les chocs répétés de la tête avec le ballon peuvent être dangereux pour les jeunes joueurs de football, en provoquant un problème fonctionnel au niveau du cerveau. Au vu de ces résultats, la Fédération écossaise de football a récemment décidé d'interdire le jeu de tête aux joueurs de moins de 12 ans, cependant les résultats sont à nuancer de par la faible qualité des études le démontrant.

L'exposition des athlètes à un volume d'entraînement élevé peut être dangereuse, en effet, jouer ou s'entraîner au football plus de 8 mois par an augmente le risque de blessure. Cela ne signifie pas qu'il est faux de promouvoir un entraînement intense chez les jeunes joueurs de football, cependant, un compromis avec un stimulus d'entraînement approprié augmente la tolérance physique et la résistance au risque de blessure.

D’autres facteurs de risques sont également cités comme :

Le type de pelouse

L’équipement,

La position de jeu

La spécialisation sportive précoce

Conclusion

Conscient des nombreux facteurs qui peuvent conduire à une blessure, il est important d'avoir une vue d'ensemble des risques liés à la pratique du football, de promouvoir des stratégies de prévention et de réduire l'apparition des blessures. Ceci est crucial, car une blessure peut représenter à son tour un facteur de risque intrinsèque pour de nouvelles blessures.

Tout le contenu de cet article est présenté à titre informatif. Il ne remplace en aucun cas l’avis ou la visite d’un professionnel de santé.

A lire également :

Sources :

Mandorino, M., Figueiredo, A., Gjaka, M., & Tessitore, A. (2023). Injury incidence and risk factors in youth soccer players : a systematic literature review. Part I: epidemiological analysis. Biology Of Sport, 40(1), 3‑25 – Article sous License creative Commons 4.0

Mandorino, M., Figueiredo, A. J., Gjaka, M., & Tessitore, A. (2023b). Injury incidence and risk factors in youth soccer players : a systematic literature review. Part II : Intrinsic and extrinsic risk factors. Biology Of Sport, 40(1), 27‑49 – Article sous License creative Commons 4.0

Kinésithérapeute à Toulouse, formé en kinésithérapie du sport, passionné par le sport de haut niveau et la performance notamment grâce au football. Passé par le centre de formation du TFC et à l’heure actuelle joueur et fondateur du club de football de l’Olympique Club de Pompert.

Par le biais de NeuroXtrain, souhaite transmettre les données scientifiques pertinentes pour les étudiants ou professionnel de santé et de les rendre accessibles afin de promouvoir les nouvelles technologies et les nouvelles données en termes de performance et de rééducation du sportif.

Rejoignez son réseau LinkedIn : Thibaut GARÇON