Article rédigé par Clément BOUDOT - MKDE du sport

Introduction

La littérature actuelle couvre un grand nombre de traitements chirurgicaux pour les lésions de l'articulation acromio-claviculaire (AC), soulignant l'incertitude quant au meilleur traitement. Historiquement, certaines de ces techniques ont été abandonnées ou réinventées en raison des taux élevés de complications et d'échecs cliniques. La classification de Rockwood tente de caractériser ces lésions afin d’adapter la prise en charge.

Le traitement chirurgical peut être réservé aux travailleurs portant du poids, aux jeunes patients, aux athlètes overhead ainsi qu’aux travailleurs étant souvent en position avec les mains au-dessus de la tête ou dit overhead.

La réparation de l'articulation AC a une longue histoire qui remonte à 1917, lorsque Cadenet a présenté pour la première fois sa technique pour les instabilités de l'articulation AC. Depuis, plus de 150 techniques différentes ont été décrites, couvrant les techniques à ciel ouvert ou non et utilisant divers matériels comme des fils métalliques, broches, plaques à crochets, auto- ou allogreffes etc... Les taux de complications varient considérablement entre 5 et 30 % des cas, principalement en fonction du type de réparation.

Les méthodes chirurgicales actuellement proposées varient considérablement. Elles comprennent la reconstruction anatomique du ligament coraco-claviculaire, le transfert du ligament coraco-acromial, la reconstruction avec fixation interne et la reconstruction avec des dispositifs implantables de fixation par suture.

Anatomie

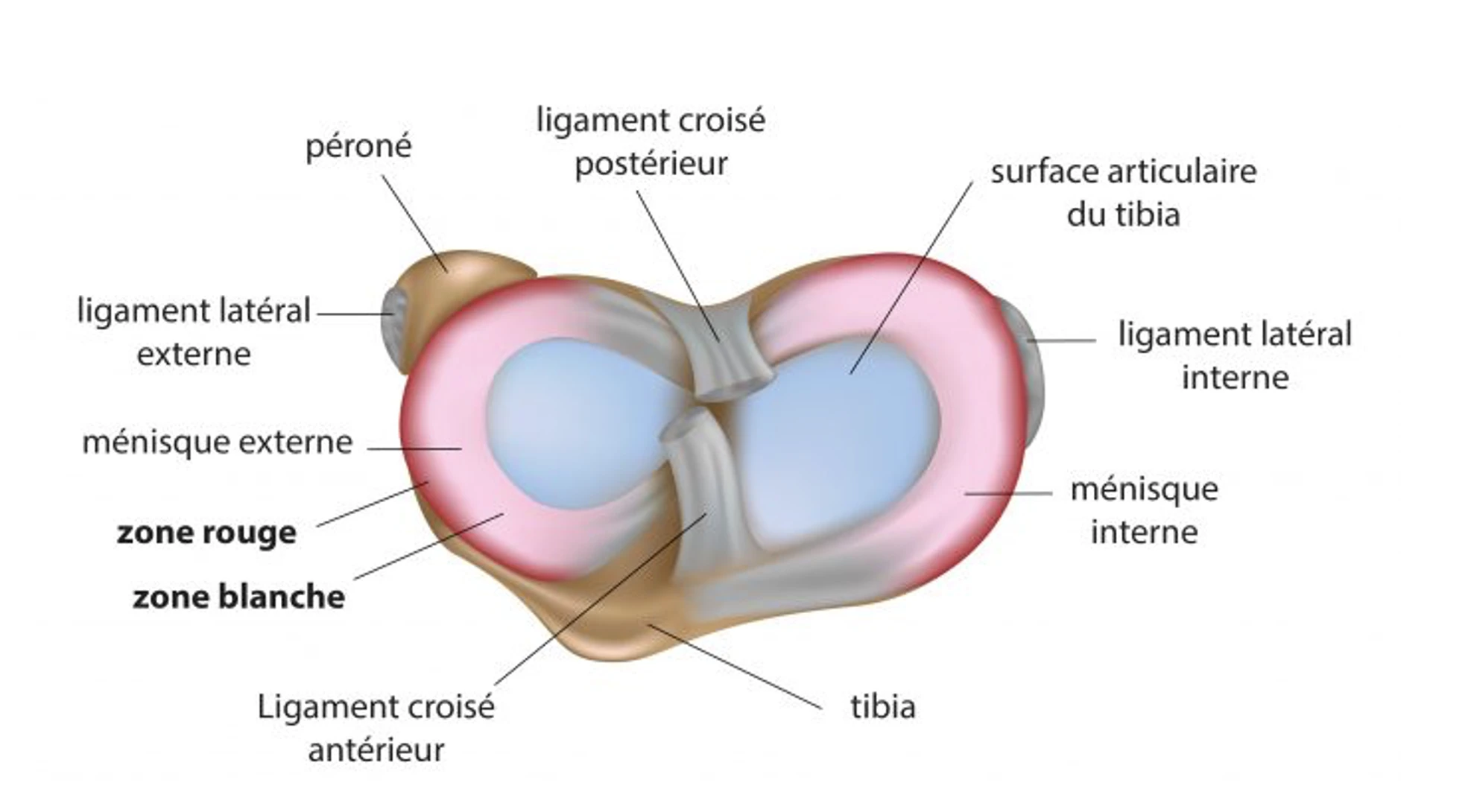

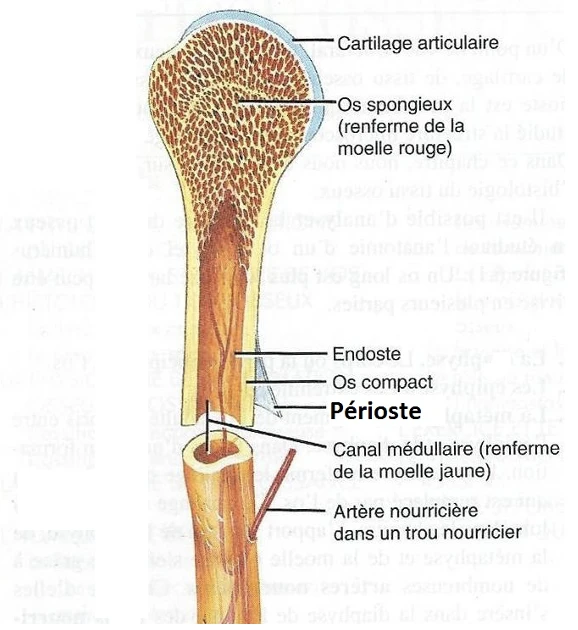

L'articulation acromio-claviculaire est formée par l'articulation diarthrodiale entre l'extrémité distale de la clavicule et le processus d'acromion de l'omoplate, et est stabilisée par diverses contraintes statiques et dynamiques. Le complexe ligamentaire acromio-claviculaire (AC) est composé de ligaments antérieurs, postérieurs, supérieurs et inférieurs. Les ligaments coraco-claviculaires (CC) sont composés des ligaments trapézoïdaux et conoïdes. Ces complexes ligamentaires AC et CC sont les structures stabilisatrices statiques de l'articulation AC. Les stabilisateurs dynamiques comprennent les attaches musculo-fasciales du trapèze et du deltoïde.

Le complexe ligamentaire AC, en particulier les ligaments AC supérieur et postérieur, contribue à la stabilité antérieure/postérieure de l'articulation AC, tandis que le complexe ligamentaire CC (conoïde et trapézoïde) assure la stabilité supérieure/inférieure. Cependant, lorsque les ligaments AC sont rompus, les ligaments conoïde et trapézoïde fonctionnent pour résister aux forces antérieures et postérieures, respectivement. Cela met en évidence l'importance du complexe ligamentaire CC en ce qui concerne la biomécanique de l'articulation AC et la prévention de l'instabilité non seulement verticale, mais aussi horizontale.

Étiologie

Le mécanisme de la plupart des lésions de l'articulation AC est une chute directe sur la face supéro-externe de l'épaule avec le bras en position d'adduction. En revanche, les lésions indirectes se produisent lors d'une chute sur le bras tendu, provoquant une translocation supérieure de la tête humérale qui s'enfonce dans l'acromion.

Épidémiologie

La prévalence la plus élevée des lésions de l'articulation AC a été observée chez les hommes âgés de 20 à 30 ans pratiquant des sports de contact, les lésions de l'articulation AC représentant généralement 12% de toutes les lésions de l'épaule dans l'ensemble de la population.

Diagnostic et évaluation

Un examen physique détaillé et une imagerie radiographique précise sont essentiels pour classer correctement la lésion, y compris l'examen de l'articulation gléno-humérale, de l'articulation sterno-claviculaire, de la colonne cervicale et du membre supérieur ipsilatéral, ainsi qu'un examen neurovasculaire complet pour exclure les lésions concomitantes.

Selon la gravité de la lésion, une ecchymose et une déformation de l'articulation AC peut se produire. En l'absence de déformation évidente de l'articulation AC, une sensibilité à la palpation directe de l'articulation AC et un test d'adduction croisée douloureux peuvent indiquer une lésion de l'articulation AC.

Une fois la lésion de l'articulation AC confirmée, les professionnels de santé doivent s'attacher à tester le déplacement vertical, l'instabilité horizontale et l'instabilité en rotation. La stabilité horizontale de l'articulation AC est évaluée en déplaçant la clavicule dans une direction antérieure à postérieure tout en stabilisant l'acromion. Même si une légère instabilité horizontale n'a pas d'influence significative sur les résultats cliniques, l'examen physique doit permettre de détecter si une instabilité horizontale ou rotationnelle présente (chronique) peut entraîner un dysfonctionnement de l'omoplate ou, plus important encore, une douleur. L'évaluation du mouvement scapulo-thoracique est essentielle, car le bon fonctionnement de l'articulation AC est crucial pour un rythme scapulo-thoracique correct. Ainsi, en cas de lésions chroniques de l'articulation AC, la scapula peut manquer d'appui antérieur, ce qui entraîne une rotation interne excessive de la scapula avec une inclinaison antérieure, qui peut conduire à une instabilité rotatoire et horizontale persistante, à l'origine de douleurs chroniques. A ce stade, une évaluation radiologique détaillée utilisant des méthodes fiables et précises est nécessaire.

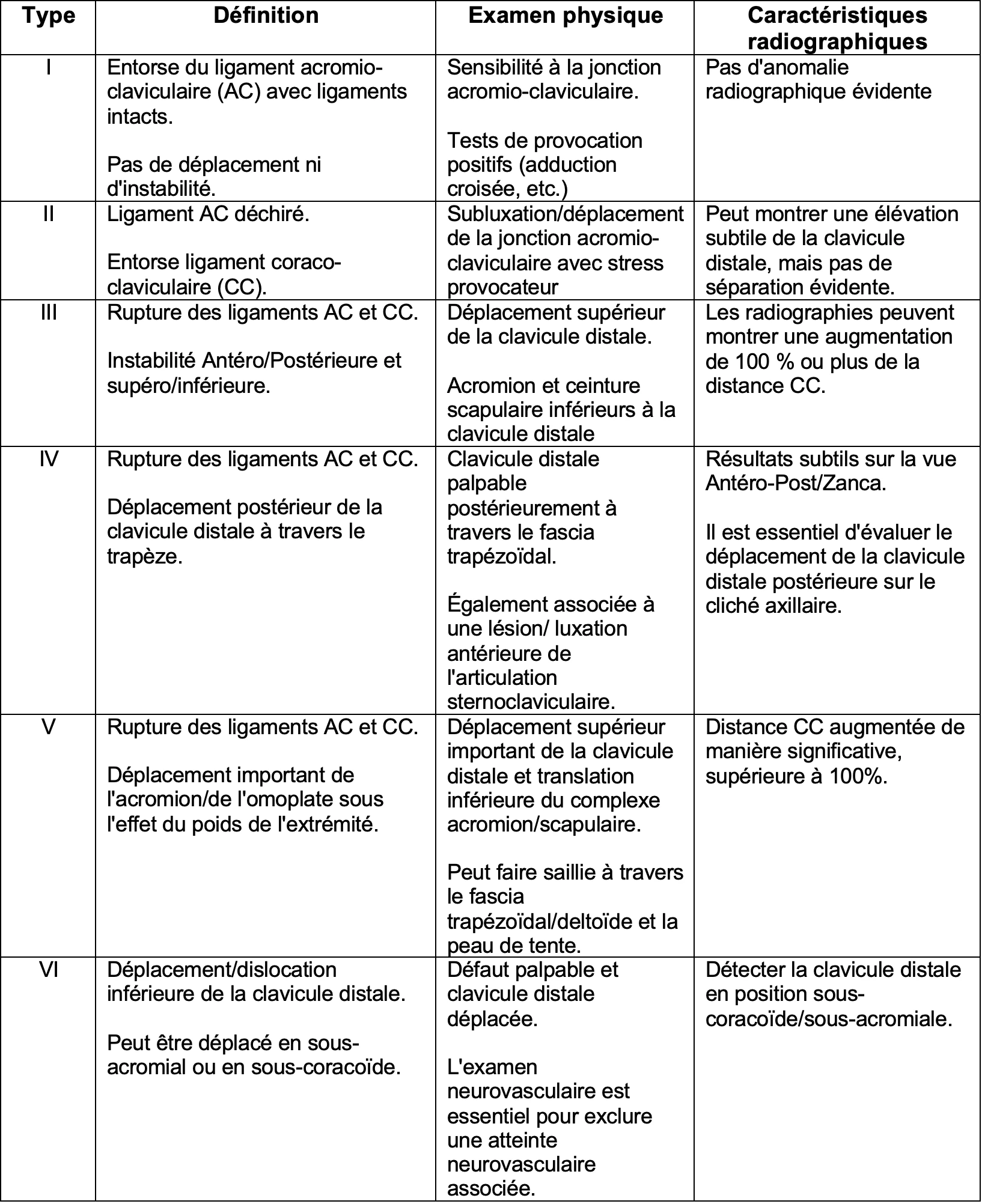

Une classification fut créée par Rockwood pour catégoriser les lésions AC afin de déterminer le grade ainsi que la direction thérapeutique à emprunter. Il convient de noter que les lésions de type IIIA sont considérées comme stables sans chevauchement de la clavicule sur la vue en adduction du corps et sans dysfonction scapulaire significative, tandis que les lésions de type IIIB présentent une instabilité horizontale et une dysfonction scapulaire résistante au traitement.

Tableau de classification de Rockwood

Facteurs de risques

Peu de littérature existe sur le sujet. Les facteurs de risques prédominants restent de pratiquer un sport de contact avec une cinétique importante ou à risque de chute. Également les jeunes et les hommes sont plus à risques de subir ce type de lésion.

Les grades élevés sont plus susceptibles de subvenir chez les patients âgés ou lors d’accident de la circulation.

Traitement et prévention

Peu de littératures existent sur le sujet pour le traitement conservateur des lésions AC.

Dans un premier temps une gestion de la douleur initiale devra être mis en place avec notamment la possibilité de réaliser une infiltration.

Également le patient aura eu généralement une immobilisation relative en fonction du type de la lésion, s’en suivra alors un travail de gain d’amplitude active et passive.

Lors de la récupération complète des amplitudes un travail de renforcement devra être mis en place. Les muscles clé à ciblé lors de la rééducation seront le deltoïde et le trapèze supérieur. En effet comme vu lors de la partie « anatomie » la chape trapézo-deltoïdienne permet de plaquer et de stabiliser cette articulation acromio-claviculaire.

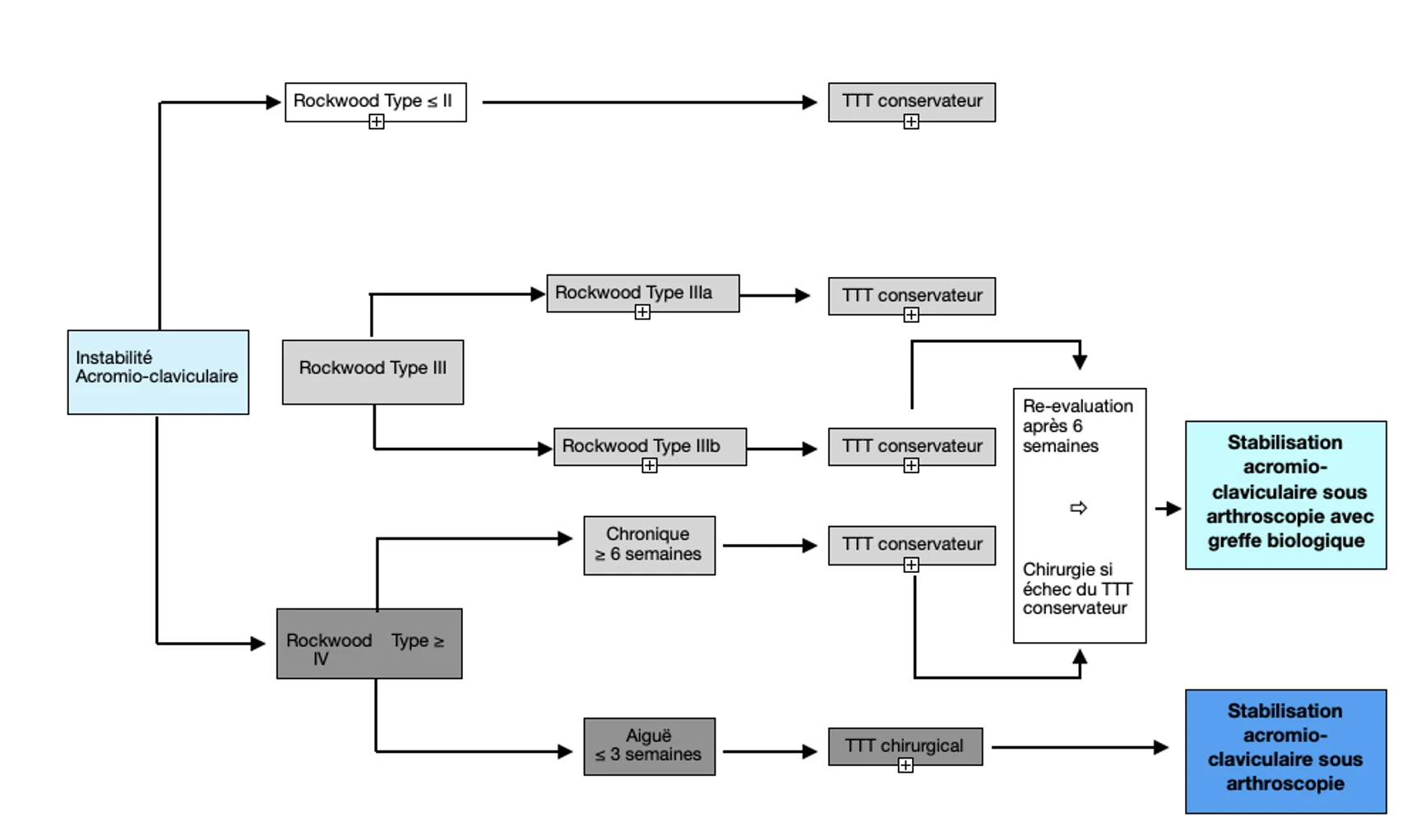

En accord avec l’algorithme ci-dessus une lésion aigue à l’articulation AC est considérés comme tel lorsque la durée est inférieure à 3 semaines. En effet, les ligaments de l'articulation AC perdent leur potentiel de guérison après 3 semaines suivant la blessure.

En cas de lésions chroniques de l'articulation AC, la chirurgie est indiquée après l'échec d'un traitement non opératoire de 3 à 6 mois.

Diagnostics différentiels

Une instabilité acromio-claviculaire devra se différencier d’autres pathologies dans la liste suivantes :

Ostéolyse de la clavicule distale acromio-claviculaire

Arthrite de l'articulation acromio-claviculaire

Fracture de l'acromion

Capsulite

Subluxation antérieure de l'humérus

Syndrome douloureux complexe

Lésion d'Erb-Duchenne

Déchirure du labrum glénoïde

Lésion de la coiffe des rotateurs

Déchirure du labrum supérieur

Arthrite septique

Luxation de l'épaule

Tout le contenu de cet article est présenté à titre informatif. Il ne remplace en aucun cas l’avis ou la visite d’un professionnel de santé.

Sources :

Berthold, D. P., Muench, L. N., Dyrna, F., Mazzocca, A. D., Garvin, P., Voss, A., Scheiderer, B., Siebenlist, S., Imhoff, A. B., & Beitzel, K. (2022). Current concepts in acromioclavicular joint (AC) instability - a proposed treatment algorithm for acute and chronic AC-joint surgery.BMC musculoskeletal disorders, 23(1), 1078. Article sous Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kiel, J., Taqi, M., & Kaiser, K. (2022). Acromioclavicular Joint Injury. InStatPearls. StatPearls Publishing. Article sous Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

BOUDOT Clément (Rédacteur NeuroXtrain)

Kinésithérapeute passionné de sport, ayant pratiqué pendant plusieurs années du foot au FC Saint-Orens, puis du rugby au Rugby Club Quint Fonsegrives, pratiquant maintenant la course à pied et plus particulièrement le trail running.

Diplômé du D.U de kinésithérapie du sport à l'université de Nantes

Rejoignez son réseau LinkedIn : Clément BOUDOT